在当代中国画坛,贺卫元(号石峯)的艺术之路显得尤为独特。这位1964年出生于湖南衡阳的画家,用四十余年的艺术实践,完成了一次从军旅到画室、从战士到艺术家的精神蜕变。观其《峙山小景》《垂钓图》《湘江春意图》等作品,我们看到的不仅是一位画家的艺术成长史,更是一个时代的精神缩影。

一、军旅历练与艺术根基

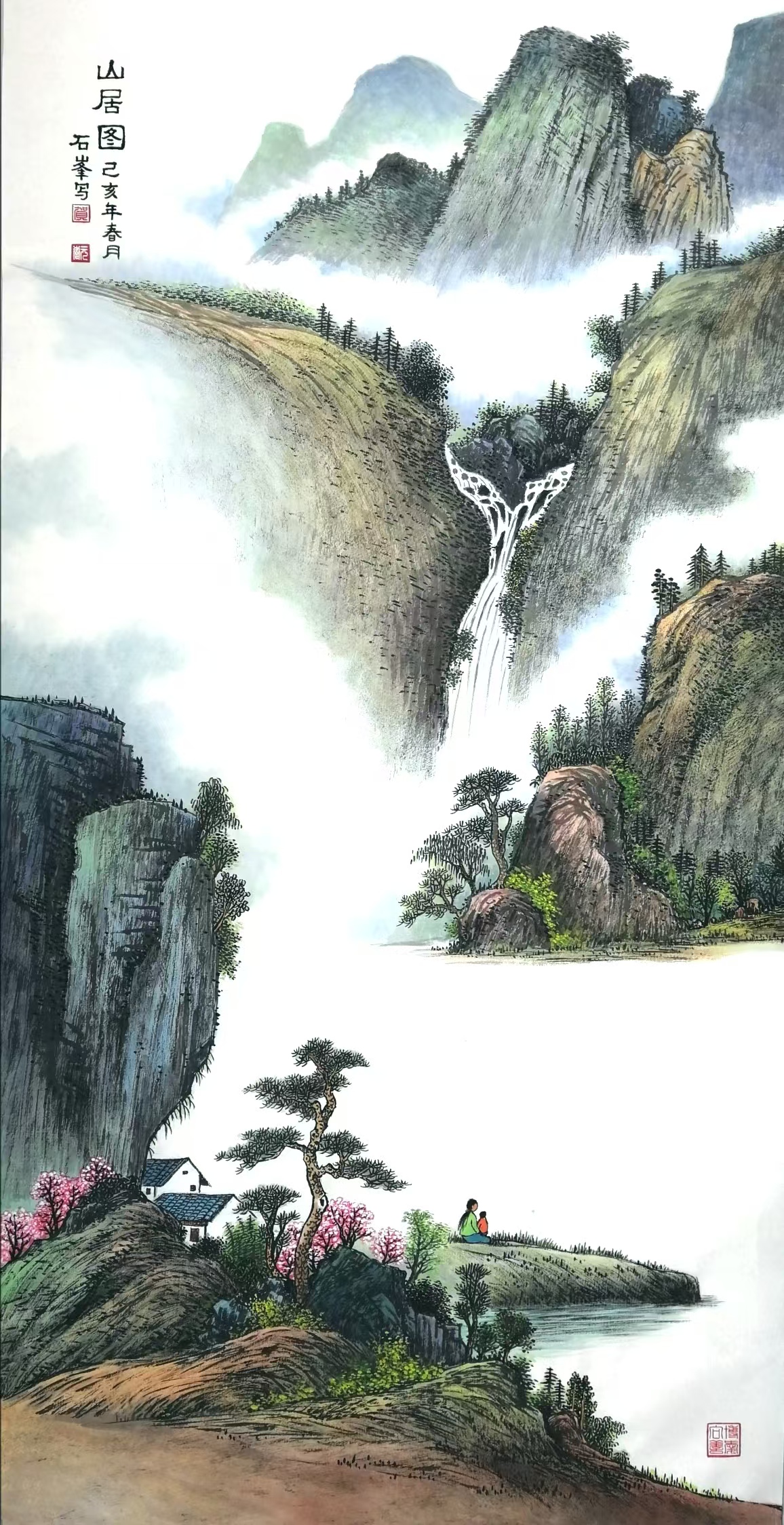

贺卫元的艺术生涯始于军旅。1983年入伍后,他经历了战火考验,这段特殊经历在他身上烙下了深刻的印记。在《峙山小景》中,我们能看到画家对山石质感的精准把握——那些历经岁月雕琢的岩壁,其坚韧质感恰如画家本人的性格底色。画面中瀑布奔流而下的气势,隐约可见军旅生涯赋予画家的刚毅气质。

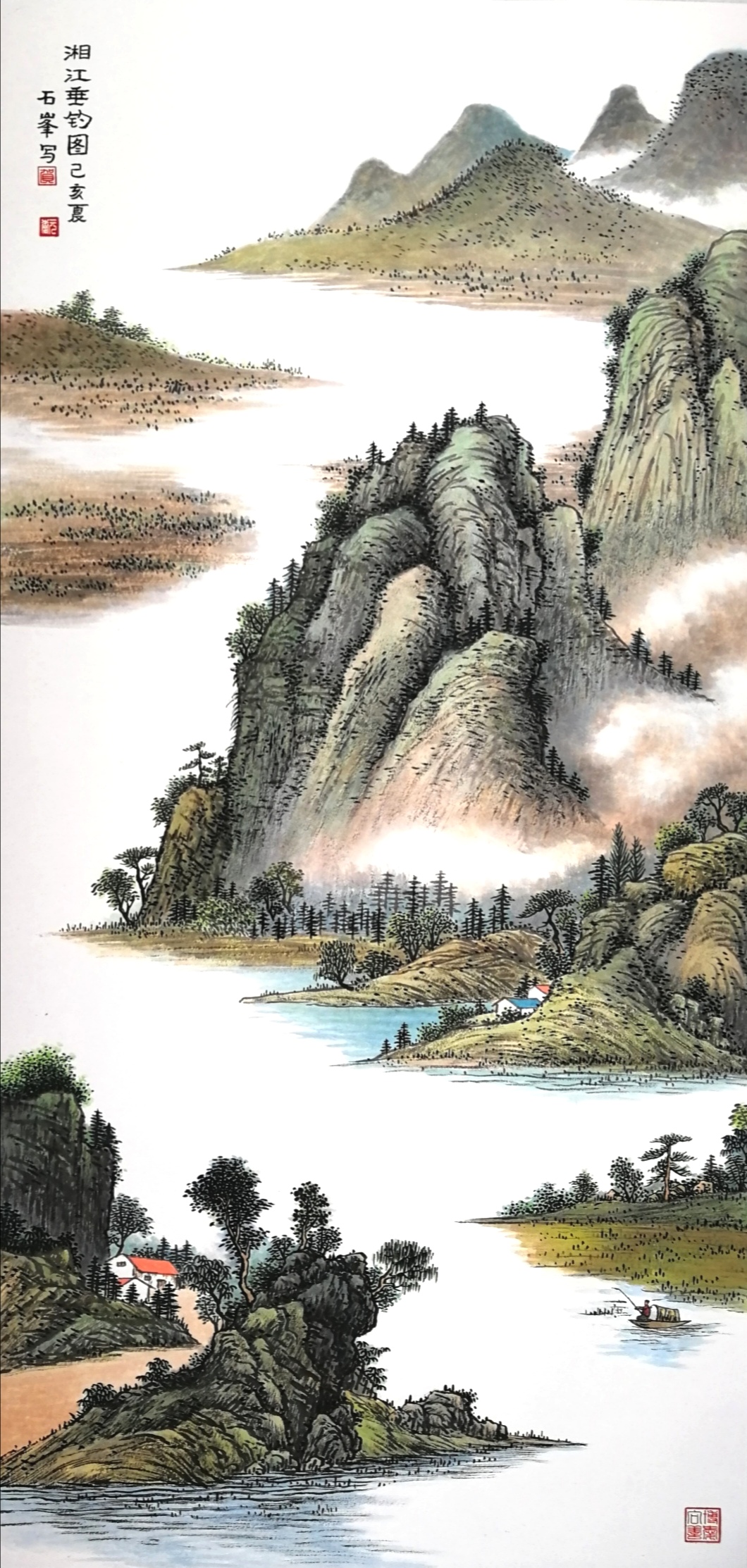

值得注意的是,贺卫元并未将这段经历简单地符号化。在《垂钓图》中,我们看到的是截然不同的意境:渔父独坐扁舟,远山如黛,飞鸟掠过江面。这种从金戈铁马到淡泊明志的转变,正是画家艺术成熟的重要标志。军旅生涯赋予他的不是表面的题材选择,而是对生命本质的深刻理解,这种理解最终升华为艺术创作的底蕴。

二、乡土情怀与时代关照

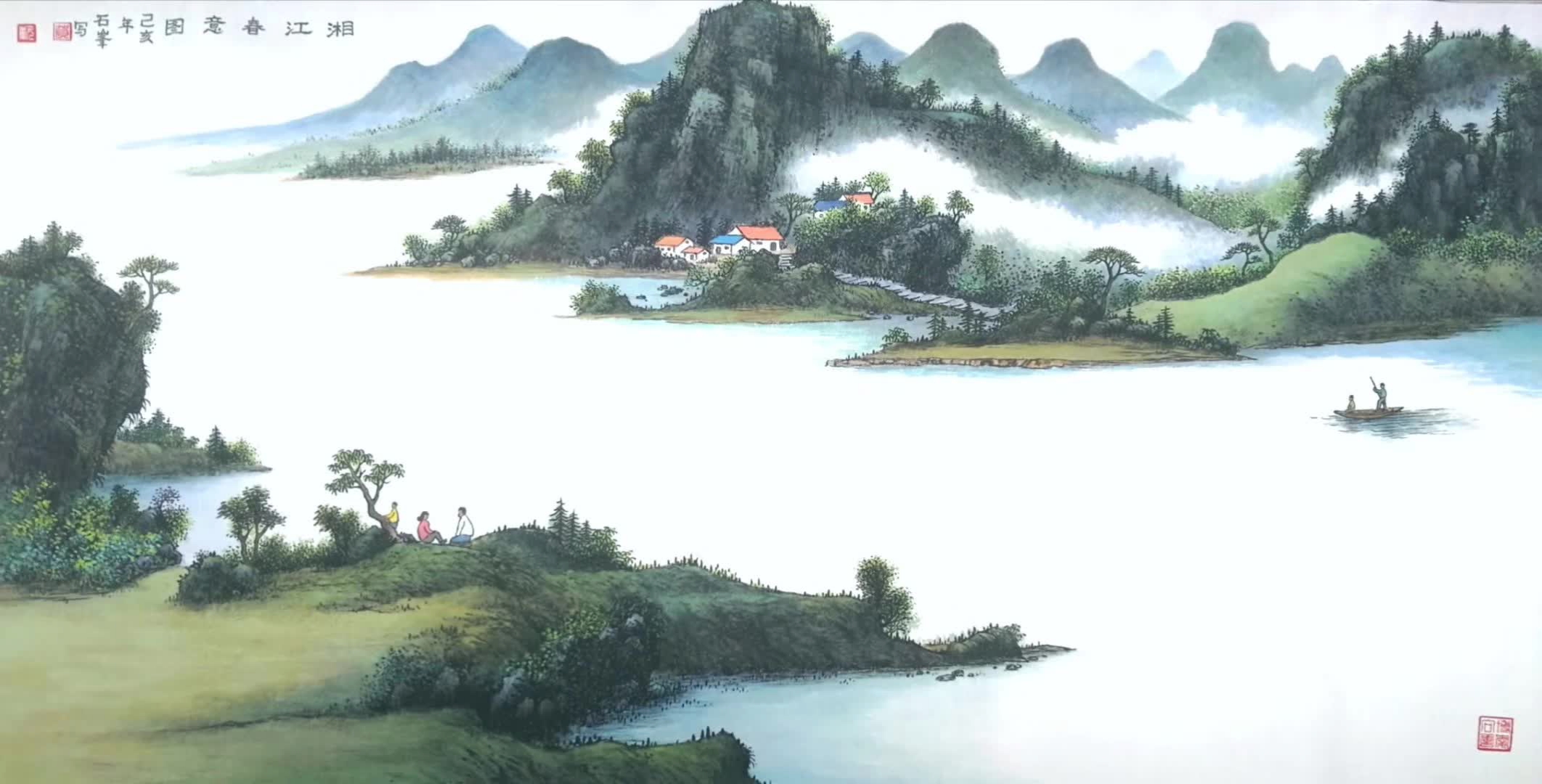

作为中国乡土艺术协会会员,贺卫元的创作始终扎根于湖湘沃土。《湘江春意图》中对湘山湘水的描绘,不仅是对故土的热爱,更是对传统文化中“天人合一”理念的当代诠释。画面中静谧的江水、朦胧的远山、点缀其间的屋舍,共同构筑了一个精神家园。

更难能可贵的是,贺卫元始终保持着对时代的敏锐感知。2020年疫情期间创作抗疫主题作品,2024年《湘江春意图》荣获金奖,这些创作实践表明,他的艺术从未脱离现实关怀。在《垂钓图》这类传统题材中,我们依然能感受到当代人对宁静致远生活方式的向往,这是传统画题在当下的新解。

三、艺术特质与精神内涵

纵观贺卫元的作品,有三个突出特点值得关注:

一是“拙中见巧”的笔墨语言。他的用笔不求奇巧,而以质朴取胜,如《峙山小景》中的山石皴法,沉稳有力;二是“虚实相生”的空间营造。《垂钓图》中大面积的江面留白,与精细描绘的松石形成对比,展现出国画特有的空灵意境;三是“情景交融”的情感表达。无论是《湘江春意图》的明快,还是《垂钓图》的静谧,都蕴含着画家真切的情感体验。

这些艺术特质的形成,与画家的心路历程密不可分。从铁路职工到专业画家的转变,贺卫元走了一条踏实而缓慢的道路。没有急功近利的炒作,没有刻意的标新立异,他的艺术成长如同传统的师徒相授,需要时间的沉淀。这种“慢创作”状态,在当今艺术界显得尤为珍贵。

四、艺术价值与启示

贺卫元的艺术实践给我们诸多启示。首先,他证明了艺术创作需要生活积淀。军旅生涯、铁路工作这些看似与艺术无关的经历,最终都成为创作的养分。其次,他展现了传统艺术的当代生命力。在他的作品中,我们看到古老的山水画语言依然可以表达现代人的情感。最后,他的艺术道路提示我们,真正的艺术突破往往来自于持之以恒的深耕,而非追逐潮流的投机。

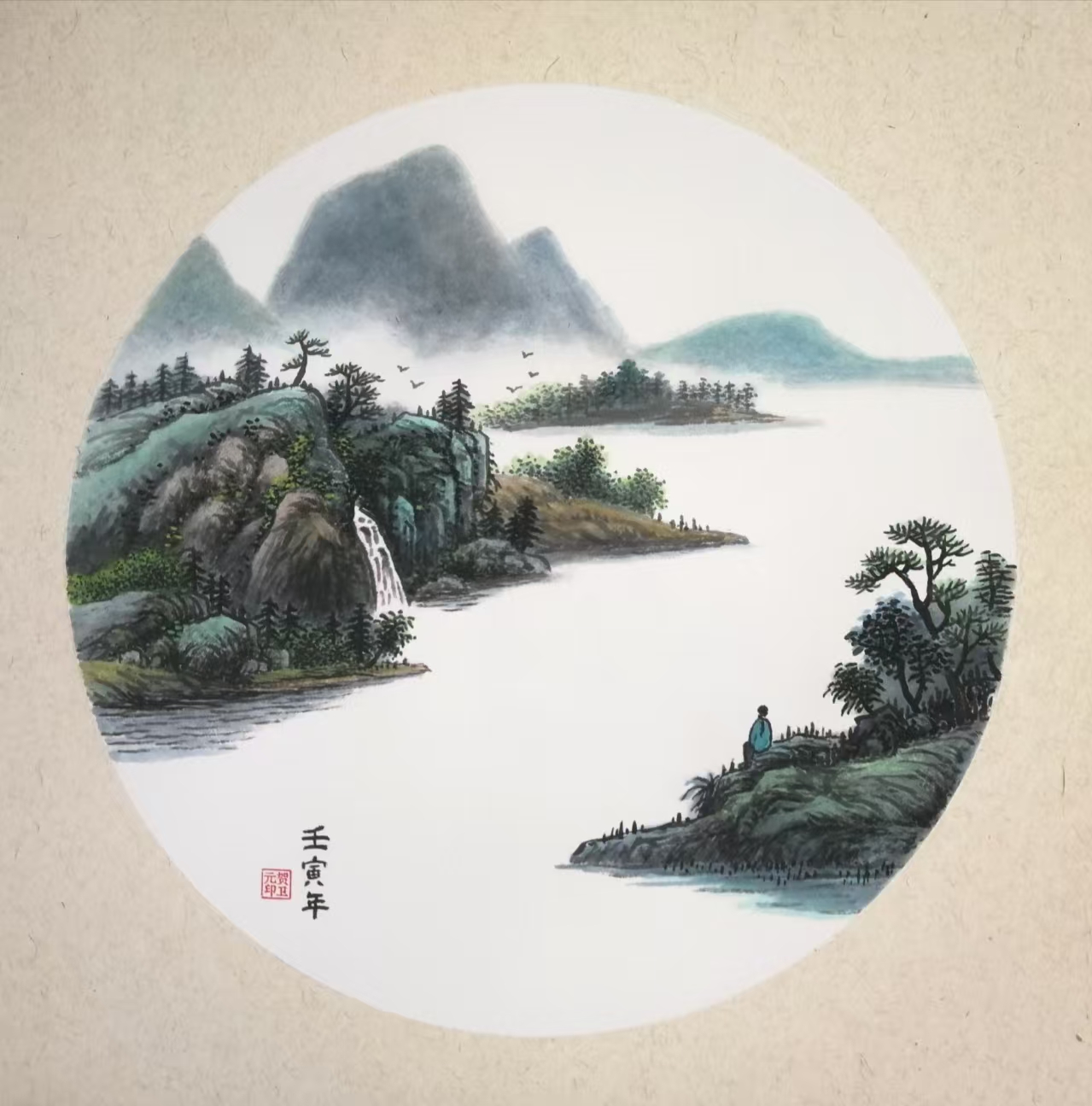

在全球化语境下,贺卫元的创作坚持具有特殊意义。他的作品既保持着与传统的一脉相承,又蕴含着个体生命的真切体验。这种“守正创新”的创作态度,对中国画的当代发展具有启示作用。

贺卫元的艺术之路还在继续。从《峙山小景》到《湘江春意图》,我们看到一位画家在艺术语言上的不断精进;从抗疫主题创作到美育教育参与,我们看到一位艺术家的社会担当。在这个浮躁的时代,贺卫元以其沉稳的创作态度、扎实的艺术功底和深沉的人文关怀,为中国画坛提供了一种难能可贵的艺术样本。他的艺术实践告诉我们:最打动人心的,永远是那些源自真实生命体验、扎根文化传统的真诚创作。

著名艺术评论家张明

贺卫元,男,号石峯,1964年5月出生在湖南省衡阳市,军旅出身。