7月的阜平,青山叠翠间藏着讲不完的红色故事。晨光熹微中,我们行李里装着笔记本和相机,心里揣着对红色土地的敬畏,沿着太行山蜿蜒而行,奔赴阜平这片饱含热血的厚土。北华航天工业学院建筑工程学院“阜能赤忱调研队”于2025年7月5日赴骆驼湾村和晋察冀边区革命纪念馆,开展“三下乡”社会实践活动,渴望在阜平县一个个红色事迹的深沉回响中,触摸国家命运与个人担当之间那根坚韧的脉搏。

7月5日,踏入骆驼湾村,恍若穿越时光隧道。昔日“阜平不富,死不瞑目”的沉重叹息,已被眼前景象彻底替代——整齐石砌的房屋如同大地新生的肌理,洁净路面如同乡村舒展的筋脉。然而历史并未被遗忘,特意保留的几间低矮旧屋,仿佛在阳光下无言诉说着过往的艰难岁月。

实践队在骆驼湾村前留影

实践队在骆驼湾村前留影

“大家看,这是骆驼湾一号院,村民唐荣斌的家。也是党来到阜平革命老区看望慰问困难群众,到骆驼湾看望慰问的第一家......”我们走进村民唐荣斌家的小院,听着讲解员讲述着当时到唐荣斌家慰问时的情景,身临其境感受着当年的贫困现状。深深体会了党体察百姓冷暖、关注民生百态的情感和脱贫攻坚奔小康的决心与担当。

实践队员听讲解员讲解时的场景

实践队员听讲解员讲解时的场景

穿过石板路,走进真贫博物馆,这是一处保留原貌的陈家老院子,斑驳的土墙、木格窗、旧农具,瞬间将人拉回过去的岁月。原来的骆驼湾村是一个‘九山半水半分田,石头缝里难挣钱’的地方,一条年久破损的硬化路阻断了大多数人的脚步。如今,靠着乡村旅游、香菇种植、高山林果等产业,过去的穷困窘境已经一去不复返。在陈家大院中,成员们也沉浸式的感受到“打赢脱贫攻坚战”的不是口号,而是实干,是一定让老百姓过上好日子的朴素的人民情怀。

实践队员参观陈家大院

实践队员参观陈家大院

穿行村中,民宿窗明几净,电商点货品琳琅,农产加工厂机器轻鸣,昔日闭塞贫困的山村已跃动起现代活力的脉搏。这崭新的骆驼湾,正是“小康路上一个都不能少”的承诺在太行山深处最生动、最温热的回响。

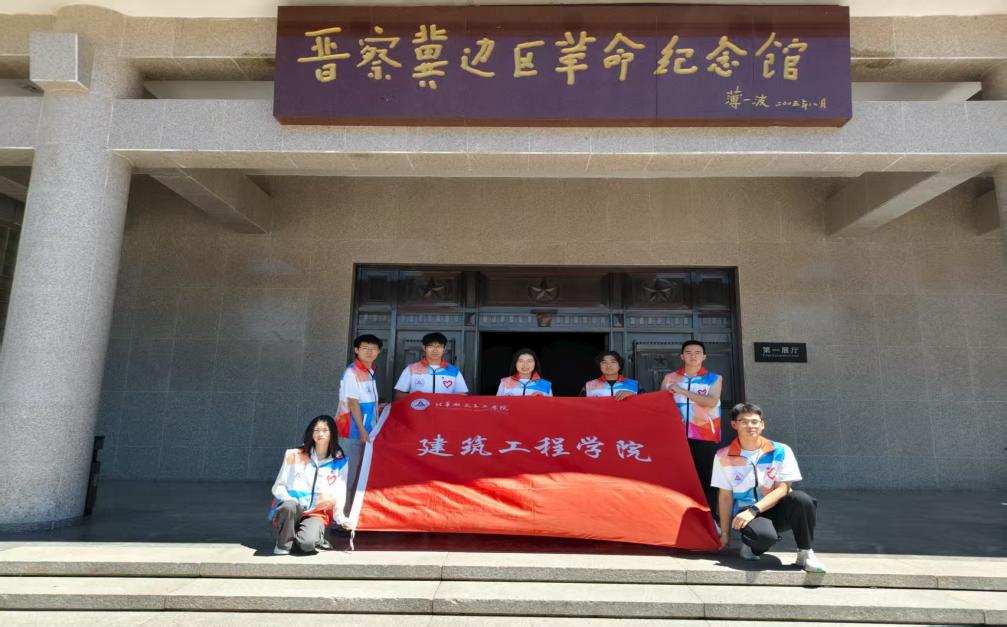

6日,我们来到了庄严肃穆的晋察冀边区革命纪念馆,在纪念馆中,虚无缥缈的历史瞬间变得可触可感。此刻眼前不再是简单的展柜与图片,而是一段被热血浸透、用信仰铸就的峥嵘岁月。每一件静默的展品背后,都奔涌着惊雷般的呐喊;每一帧泛黄的影像深处,都燃烧着永不熄灭的精神炬火。

实践队员在晋察冀边区革命纪念馆留影

实践队员在晋察冀边区革命纪念馆留影

展厅中间的巨幅地图上,红色箭头勾勒出1937年那个寒冬的抉择。平型关大捷后,聂荣臻率领八路军一部深入五台山,在日军铁蹄未及的深山里,竖起了“晋察冀抗日根据地”的旗帜。讲解员指着玻璃柜里一份油印的《抗日救国十大纲领》说:“这是华北第一个敌后抗日根据地,也是当时唯一在敌后坚持抗战的根据地。”我俯身细看,纸张边缘已斑驳发脆,但“动员全民族力量,争取抗战胜利”的字迹仍力透纸背。那一刻忽然明白,为什么称晋察冀为“敌后模范的抗日根据地及统一战线的模范区”——在国土沦陷、人心惶惶的年代,这片土地率先回答了“中国人该如何在敌人后方站起来”。

实践队员参晋察冀边区革命纪念馆

实践队员参晋察冀边区革命纪念馆

展柜中陈列的纸页已然泛黄、字迹却依然遒劲的《晋察冀日报》,让人耳边似乎响起当年印刷机的铿锵节奏和抗战檄文的激昂号角。报纸边缘微卷,纸页脆弱,然而上面印刷的铅字却如刀凿斧刻般清晰有力。展窗内陈列着简陋的油印机、磨损严重的字模,它们静默无言,却比任何豪言壮语更能诉说那段筚路蓝缕的岁月。《晋察冀日报》不仅是刺破敌伪谎言迷雾的闪电,传递解放思想的扩音器,更是战地指挥的隐形战场,民生建设的指南针,它以笔为矛、以纸为盾,在硝烟中书写了一部“纸上根据地”的史诗。其承载的“铅字精神”——忠诚信仰、人民立场、文化韧性,早已超越时空,成为中国共产党人精神谱系中熠熠生辉的篇章。

实践队员参观展柜

实践队员参观展柜

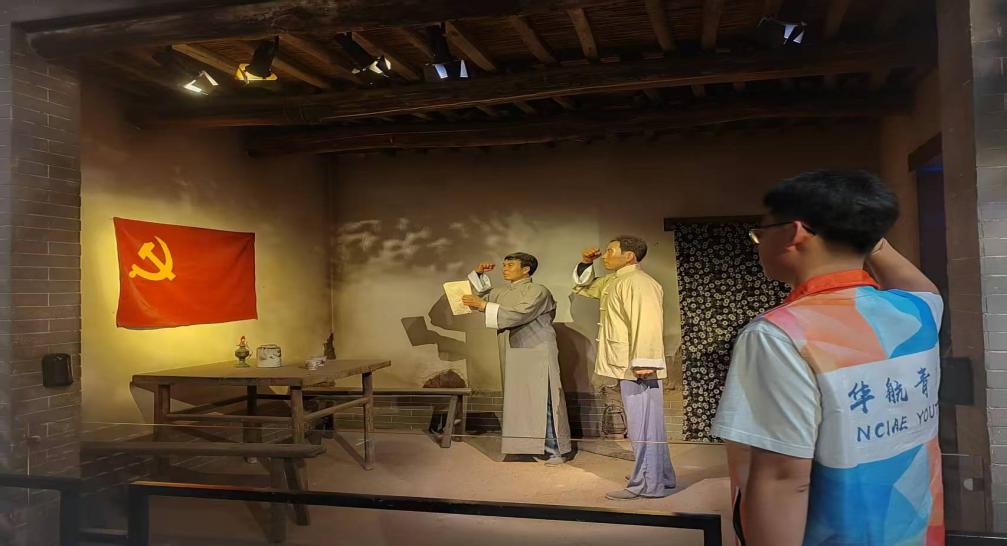

团队成员中的一名党员,在晋察冀纪念馆的入党宣誓蜡像中也不自觉地举起了右手。这无声的举手,胜过万语千言。它像一把钥匙,瞬间打开了纪念馆所有尘封的故事。我们仿佛看见:边区干部在油灯下起草纲领的专注身影,战士们在硝烟中发起冲锋的决绝呐喊,妇救会员在灯下一针一线纳着千层底的温柔与坚韧……所有的牺牲,所有的奋斗,所有的信仰,都在这一刻,汇聚于这只高举的右手,凝聚成一个炽热的核心。它昭示着:有一种忠诚,早已融进血液,化为无需提醒的自觉;有一种信仰,历经岁月淘洗,依旧如初生般滚烫鲜活。

实践队伍的党员同先辈一起对党宣誓

实践队伍的党员同先辈一起对党宣誓

穿行于骆驼湾的崭新图景与晋察冀的烽火记忆之间,一条清晰的精神脉络在我们心中逐渐明晰、贯通。从纪念馆内泛黄照片上的军民鱼水情,到骆驼湾村民口中的“党和人民一家亲”;从边区文件上“为人民服务”的遒劲字迹,到今日村委门口张贴的“乡村振兴”的清晰蓝图,正是革命年代“为人民打江山”的初心在和平岁月里最生动的延续与最辉煌的答卷吗。它雄辩地证明:那些为民族独立、人民解放所付出的一切牺牲与奋斗,从未被辜负,它们已化作今日金色田野上的丰收,化作百姓庭院里的笑声,化作新时代征程上最深沉、最磅礴的力量。作为新时代青年,我们当铭记,每一餐饱饭都浸透着先辈的期盼,每一条坦途都延伸着前人的足迹。阜平之行,非终点,而是起点——带着红色阜平赋予的坚韧与热忱,吾辈当砥砺前行,让信仰之光,永远照亮征程!(北华航天工业学院作者:袁想涵,李中乐)

团队名称:阜能赤忱调研队

指导教师:宁亚格